Maxi

Zum Andenken an meinen Vater

Max Illmaier

1907-1962

zum 100. Geburtstag

2007

Max Illmaier, von seinen Schwestern Cilly und Elschen Maxi genannt, war Lehrer im Hamburgischen Schul- dienst, Beamter, Heimatforscher, Freidenker, Kommunist, wenigstens in jungen Jahren, bis ihn die Hamburger Schulbehörde vor die Wahl stellte: Entweder Schule oder Politik. Seine Examensarbeit „Der Historische Materialismus bei Friedrich Engels“ tippte meine Mutter Lotte Illmaier, verw. Peters, geborene Scherber auf ihrer Olympia „Monika“, jener handlichen Reiseschreibmaschine, die auch ich noch benutzte. Tatsächlich: So wurde man nach dem Kriege in Hamburg Lehrer. Mein Vater hat in seinem Leben unglaubliches Glück gehabt: Er überlebte den II. Weltkrieg und wurde sogar Beamter, was ich immer genoss; denn auf dem Gymnasium in Geesthacht, wo wir wohnten, mussten wir Schüler immer zu Beginn des neuen Schuljahres ans Lehrerpult treten und unsere Personalien angeben, die dann vom Deutschlehrer Dr. Hinrichs ins Klassenbuch eingetragen wurden: „Was ist dein Vater von Beruf?“ Ich konnte dann stolz sagen: „Lehrer.“ Jene Klassenkameraden, die nur „Arbeiter“ als Vaters Beruf angaben, waren nicht so „hoch“ angesehen; gesellschaftliche Unterschiede waren da merklich herauszuhören, und man ließ es die „einfachen Leute“ auch wissen. Die „dummen Volksschüler“ zum Beispiel, die schwarze Turnhosen tragen mussten, während die Mittelschüler rote und wir, die Gymnasiasten, grüne Turnhosen trugen.

Maxi war sanft, meine Mutter Lotte viel strenger. Meine Schwester Jette (Ruth) und ich hörten genau, wer da nach Hause kam, Mutter oder Vater, der seinen Schlüssel ganz sanft ins Schlüsselloch steckte, wenn er nach Hause kam und aufschloss. Mutter machte das viel forscher und härter. Vater schlug uns auch nie – im Gegensatz zur Mutter. Wenn überhaupt, gab es von Vater nur einen Klapps mit dem Puschen auf den Po. Das tat nicht weh, während wir unsere Mutter fürchteten... Einmal, so erinnere ich mich, ging mein Vater dazwischen, als meine Mutter mich regelrecht verprügelte: „Lass den Jungen los!“ herrschte er sie an. Aber sie sperrten mich auch, wenn ich etwas „ausgefressen“ hatte in den Keller, damals im Forstweg 10, wo unter unserer Küche eine Art Verließ war, wo die Kartoffeln auf einem großen Haufen lagerten, Kellerasseln herumliefen, Spinnenweben hingen und ich zu wimmern begann: „Ich will das auch nie wieder tun.“ – Bis sie mich schließlich „begnadigten“ und heraufzukommen hießen.

Eines der schönsten Erinnerungen an meinen Vater und Geesthacht mit seinen ausgedehnten Wäldern waren die Spaziergänge: „Vögel beobachten!“ hieß das, und wir rückten aus. Vater und Sohn, bewaffnet mit einem zünftigen Spazierstock, dem Wanderstock, pirschten wir durch die menschenleeren Wälder. Den feinen weißen und grauen Sand der Wege zwischen den Kiefern tief in den Wäldern bei Hasental, ganz nahe bei Geesthacht, erinnere ich noch genauso wie die heißen Sommer, wenn die Hitze in den Kronen der Kiefern stand und meine Schwestern Karin und Moni (Monika) sangen. Wir sangen viel und lachten viel. Anders hätten wir die schwierigen 1950er und 1960er Jahre kaum gemeistert; denn zu Hause gab es viel Krach.

Meine Mutter Lotte war ja zu Hitlers Zeiten überzeugte Nationalsozialistin gewesen. 1921 in Dresden geboren, erlebte sie die Hölle von Inflation, Armut und Angst in Hamburg. Oft, so erzählte sie, konnte sie nicht zur Schule gehen, weil sich Kommunisten und Nazi auf den Straßen der Arbeiterviertel Straßenschlachten lieferten und scharf auf einander schossen. Oft waren ganze Straßenzüge geteilt, Hakenkreuzfahnen hingen aus den Fenstern, gegenüber auf der anderen Straßenseite waren es die blutroten Fahnen der KPD.

Mein Vater wurde Kommunist, was ihm mein Großvater Marcus Illmaier nie verzieh, der immer überzeugter Sozialdemokrat gewesen war. Marcus Illmaier, geboren 1873 oder 1874, brachte den Namen der Familie in den Norden; denn Marcus Illmaier stammte aus dem Mürztal in der Steiermark in Österreich von Bergbauern ab. Um die Jahrhundertwende wanderte er zu Fuß mit der Geige auf dem Rücken bis nach Hamburg, heuerte dort im Hafen an und fuhr als Matrose zur See. Von ihm stammt der beherzigenswerte Rat als Heilmittel gegen Seekrankheit: „Arbeiten!“ und so schippte er Kohlen, bis ihm wahrscheinlich Hören und Sehen verging und wohl auch die Seekrankheit. Marcus Illmaier trat schließlich als Schlosser in die Dienste der HEW (Hamburger Elektrizitätswerke), was ihn in den 1930 Jahren nach Geesthacht in die sog. HEW-Siedlung verschlug, wo er im Eichweg bis in die 1950er Jahre wohnte zusammen mit seiner Frau Anna, geb. Schwertfeger, die von der Müritz in Mecklenburg stammte. Von ihr sagte Großvater gern in seinem österreichisch charmanten Dialekt: „Sie ging mir mit ihrem Gesabbel so auf die Nerven, aber wie habe ich sie doch mit ihrem Gesabbel geliebt.“

Mein Vater Max geriet unter den Einfluss der KPD und wurde ihr junger Redner. Als Parteiredner der KPD verschlug es meinen Vater nach Norddeutschland an die Schlei, wo er seine erste Frau kennenlernte, mit der er fünf Kinder zeugte, Flori (Florian), Reiner (Reinhard) und Volker; die Zwillinge blieben nach der Scheidung, weil die Frau angeblich einen anderen hatte, während Maxi abwesend war, bei der Mutter. Die Nachkommen wohnen noch heute in Kappeln an der Schlei. Nachdem mein Vater meine Mutter Lotte in Geesthacht kennengelernt und geheiratet hatte und zeitgleich Lehrer geworden war, zog es ihn immer wieder in die Nähe seiner ersten Frau nach Schleimünde, wo er mit seinen Schülern im Sommer Zeltlager hielt auf dem schmalen Grat zwischen Ostsee und Schlei, bis dort der Marinehafen Olpenitz gebaut wurde und wir, die wir während der ganzen 1950er und 1960er Jahre dort mit der ganzen Familie ebenfalls zelteten, weichen mussten. Mit der ganzen Familie, das hieß: Moni, Karin, Klaus aus erster Ehe meiner Mutter mit dem Archivar Jochen (Joachim) Peters, der während der Nazi-Zeit eine Vertrauensstellung in der Dynamit AG in Geesthacht-Krümmel innehatte, wo er u.a. geheime Baupläne von noch zu bauenden Dynamitfabriken verwaltete, die nach der Eroberung des „Lebensraumes im Osten“ dort errichtet werden sollten. Jochen Peters, aus Kollow bei Geesthacht stammend als Bauernsohn der Familie Peters mit seinen Brüdern Max und Herbert sowie seiner Schwester Lucy, meldete sich noch 1944 freiwillig zu Wehrmacht, obwohl er wegen seiner kriegswichtigen Stellung bei der Dynamit AG in Krümmel (wo heute das Kernkraftwerk Krümmel steht) eigentlich unabkömmlich und daher vom Kriegsdienst freigestellt war. Zwar ist er von dem General Unruh gemustert worden, aber der ließ Jochen zufrieden, wohl auch deswegen, weil Jochen, ebenfalls Jahrgang 1907, überzeugter Nazi und regelrecht nazi-gläubig war und schon sehr früh Mitglied der NSDAP geworden war. Als aber dann 1944 bei einem Besuch von Jochen Peters in Kollow bei Geesthacht eine alte Frau auf ihn zutrat und zu ihm sagte: „Du grote Kerl, du lüppst hier immer noch rüm, und uns Jung liggt schon lang unner de Er’!“ (Du großer Kerl, du läufst hier immer noch herum, und unser Jung liegt schon lange unter der Erde!) – da meldete Jochen Peters sich freiwillig zur Armee, wurde kurz in Mölln grundausgebildet und dann an die Ostfront versetzt, von wo er nicht zurückkehrte. Letzte Briefe von ihm sollen aus Danzig stammen. Meine Mutter hat den Verlust nie verwunden. Jochen und Lotte lernten sich irgendwo auf dem Lande in Nordeutschland kennen während ihres Landjahres, zu dem alle Mädels während der Nazi-Zeit verpflichtet wurden. Während Jochen hinter ihr auf dem Wagen saß, den damals noch die Pferde zogen, und meine Mutter war sehr hübsch, raunte er ihr zu: „Ich heirate dich auch, wenn du willst.“ Das hat den Ausschlag zum Bund fürs Lebens gegeben. – Aber zurück an die Schlei: Mit der ganzen Familie, das hieß auch mit den Kindern meines Vaters aus erster Ehe. So kam es auch, dass ich als Kind mit zehn Personen und mehr am Tisch der Familie gesessen habe und bis heute bei Tisch gerne zulange, weil ich noch immer Angst habe, dass ich bei so viel Konkurrenz zu kurz komme und womöglich nicht satt werde. Damals im Forstweg 10 in Geesthacht waren wir arm. Ich erinnere, dass meine Schwester Karin die Margarine auf dem dünnen Schwarzbrot, dem Friesenbrot, kratzte und Äpfel drauflegte. Ich trug wie selbstverständlich die Kleidung meiner Brüder auf, neues Zeug erhielt ich kaum. Erst später, als meine Geschwister bis auf Jette das Haus verlassen hatten, wurden wir standesgemäß als Beamtenkinder eingekleidet. Ich besaß einen Anzug, weiße Hemden und sogar ein extra Paar Schuhe, die Sonntagsschuhe, die ich dann immer zum Kindergottesdienst bei Pastor Schmidt in St. Salvatoris in Geesthacht trug und mächtig stolz darauf war. Uns herauszuputzen war ein besonderes Anliegen meiner Eltern, was meinen Sinn für das Schöne und Schicke und nachgerade für die Kunst erweckte, was mir neben meiner besonders von meiner Mutter ererbten Musikalität und ihrer strengen Spracherziehung – auf mein Deutsch wurde sehr geachtet! – die Befähigung zum Schreiben, ja zur Schriftstellerei verlieh.

Max Illmaier war sein ganzes Leben lang ein politischer Mensch gewesen. Ich erinnere noch, dass mein Vater in den 1950er Jahren höchst privaten Treffen mit alten Geesthachter Kommunisten nachging, wie z.B. mit Leo Ziehl, dem damaligen Hausmeister der Mittelschule in Geesthacht, der mit dem Fahrrad zu uns in die Fährstraße 35 kam, wo meine Eltern in Geesthacht eine Vier-Zimmer-Wohnung über drei Etagen für Landesbedienstete bezogen hatten. Leo Ziehl lehnte sein Fahrrad an das Zaungeländer vor dem Eingang und klingelte. Er trug dicke braune Manchesterhosen, eine elegante Schiebermütze im englischen Stil und trat zusammen mit meinem Vater in unser Esszimmer mit seinen schweren Eichenmöbeln, zwei Credenzen und einem ausziehbaren Esstisch, um den sechs ledergepolsterte Stühle standen. Dort, ich war dabei, raunten Maxi und Leo mehr, als dass sie sprachen. Sie hatten sich wie der bekannte Sohn der Stadt Geesthacht, der Zeitzeuge und Chronist der NS-Diktatur in Hamburg und Geesthacht August Ziehl dem „Titoismus“ verschrieben, einem besonderen sich gegen den Stalinismus behauptenden Staatssozialismus jugoslawischer Prägung. Max Illmaier trat nach dem Kriege auf vielen Parteiversammlungen auf. Meine Mutter erzählte, dass er seine Gegner immer in Grund und Boden redete, was ihr, der Witwe eines überzeugten Nazis, sehr imponiert hatte. Der NS war für meine Mutter und besonders für ihren Mann Jochen mehr als eine Weltanschauung. Von Jochen berichtete Lotte: „Und er glaubte so sehr.“ Das heißt, er glaubte an Hitler und den Nationalsozialismus, wie man an eine Religion glaubt. Deshalb halte ich den NS originär für eine Polit-Religion; denn nur so ist zu verstehen, dass der NS alle Bereiche des Lebens abdeckte und prägte und bis hinein in die Tiefen der deutschen Seelen, die ihm regelrecht eine Zuflucht boten, den Samen des Glaubens pflanzte, weshalb es bis heute so schwer ist, den NS aus den Köpfen der Menschen zu vertreiben; denn sein Stamm reicht bis in die Tiefe der deutschen Seele und wurzelt darin. Nicht von ungefähr kommt es ja, dass die deutsche Justiz "nicht einen einzigen ihrer Standesvertreter nach 1949 wegen seiner Urteile unter den Nazis strafrechtlich belangte“ (Michael Hartmann). Der NS wurzelt in Deutschland tief. Als ich M. in den 1990er Jahren meine jüdische Freundin vorstellte, nahm sie mich später beiseite und hielt leise mit mir Zwiesprache: Alle fänden es ja ganz toll, dass ich eine Jüdin zur Freundin hätte, aber...“ Ähnliches berichtete mir mein alter Freund G., mit dem ich zur Schule ging und mit dem mich bis heute unsere alte bis in Kindertage zurückreichende Freundschaft verbindet. Seine Mutter warnt ihn noch heute vor „Juden und Zigeunern!“

Max Illmaier hatte Angst, die sein Leben beherrschte, weil er nämlich fürchtete, dass er wegen seines kommunistischen Abweichlertums in die DDR verschleppt werden würde. Wenn es zu Hause klingelte, versteckte er sich hinter der Tür und schärfte uns ein: „Frag erst, wer da ist!“ Ich durfte wegen des geheimen Lebens meines Vaters nie Freunde mit nach Hause bringen, nur wenn ich Geburtstag hatte. Aber in der Familie gab es das Gerücht, dass Max Illmaier jemanden an die Nazis verraten hätte, was ihm das Überleben unter den Nazis ermöglichte, auch dass er heil aus dem Krieg kam, sogar dekoriert mit dem EK II , aber verwundet. Den Orden, das Eiserne Kreuz II. Klasse, soll er dagegen erhalten haben, weil er einem General in Russland, dessen Schlitten auf dem Rückzug umgekippt war, aus dem Schnee heraushalf – just während der Fahnenflucht meines Vaters, der sich während des Rückzugs von der Truppe entfernt hatte, um sich nach Westen durchzuschlagen. Vaters Barmherzigkeit dem General gegenüber beendete aber auch die Flucht. Max kehrte zur Truppe zurück und wurde wegen seiner soldatischen Rettungsaktion von dem General eben mit jenem EK II. ausgezeichnet, was meinem Vater wahrscheinlich das Leben rettete.

So viel Glück in einem Leben, das unverhofft endete: Nach der Diagnose Krebs starb mein Vater 1962 nach langer Krankheit und Siechtum im Bett. Meine Mutter rief uns: „Papa ist eingeschlafen.“ Es war Frühling. Wir betraten das Krankenzimmer und ich sah zum ersten Mal einen Toten: Papa blickte mit leeren Augen, dem Fenster zugewandt, nach Osten. Meine Mutter drückte ihm die Augen zu, und ich, weil ich der einzige war, der das Vater Unser auswendig kannte, dank meiner regelmäßigen sonntäglichen Kirchgänge in den Kindergottesdienst, sprach dann mit gefalteten Händen zusammen mit meiner Mutter und meiner Schwester Jette das Vater Unser im alten Stil: Vater unser, der Du bist im Himmel. Geheiliget werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unsern Schuldigern, uns führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel; denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

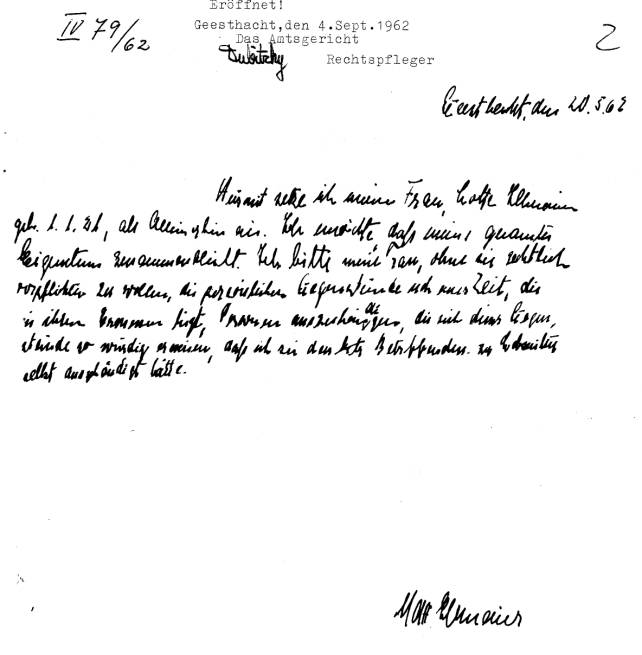

Danach schickte mich meine Mutter mit dem Fahrrad zu Flori, dem letzten in Geesthacht verbliebenen Sohn meines Vaters aus erster Ehe. Mit seiner Frau Gila (Gisela) und seinen beiden Söhnen Jens und Jörg wohnte Flori damals im ehemaligen nach dem Kriege stillgelegten Dynamitwerk in Geesthacht-Düneberg in einem von den Engländern nicht zerstörten kleinen Haus im Heuweg. Ich war konfus, auf mir lastete ein dumpfer Druck. Als ich bei meinem Bruder eintraf, konnte ich ihm nicht sagen, was passiert war. Warum ich Flori überhaupt besucht hatte, verschwieg ich. Erst durch ein Telefonat oder wie auch immer erfuhren Flori und seine Familie vom Tode unseres Vaters, der noch auf dem Sterbebett sein Testament verfasste, das ich in Faksimile hier wiedergebe:

Geesthacht, den 20.5.62

Hiermit setze ich meine Frau, Lotte Illmaier geb. 1.1.21, als Alleinerbin ein. Ich möchte, daß mein gesamtes Eigentum zusammenbleibt. Ich bitte meine Frau, ohne sie rechtlich verpflichten zu wollen, die persönlichen Gegenstände nach einer Zeit, die in ihrem Ermessen liegt, Personen auszuhändigen, die sich dieser Gegenstände so würdig erweisen, dass ich sie dem Betreffenden zu Lebenzeiten selbst ausgehändigt hätte.

Max Illmaier

Kraft dieses Testamentes – mein Vater starb am 31. Mai 1962 – erhielt ich später die Bibliothek meines Vaters, darunter viele Erstausgaben kommunistischer Literatur, russischer Dichter, die berühmte, in schwarzem Leinen gebundene „Geschichte Russlands“ von Gittermann, auf die sich noch der DDR-Dissident Rudolf Bahro berief, und sehr alte Ausgaben der Werke Ernst Jüngers, der meines Vaters Lieblingsschriftsteller war. Ernst Jünger entdeckte ich während meines Studiums der Philosophi, Theologie und Literaturwissenschaften wieder. Mit Ernst Jünger verbindet mich ein interessanter Briefwechsel, der den Meister von seiner sozialen Seite zeigt; denn er unterstützte mich in meinen nicht enden wollenden Auseinandersetzungen mit den Schulprofessoren, auf die schon Schopenhauser nicht gut zu sprechen war und deren Philosophie mich nie überzeugte; denn zwischen einem Philososphieprofessor und einem wirklichen Philosophen besteht ein gewaltiger Unterschied. Teilweise gab meine Mutter die Bücher meines Vaters an das Kreisarchiv Hzgt. Lauenburg in Ratzeburg, insbesondere den heimatgeschichtlichen Teil. Unter diesen heimatgeschichtlichen Büchern befand sich auch die berühmte und wertvolle Ausgabe „Die Wehranlagen Nordelbingiens. Zusammenstellung und Untersuchung der urgeschichtlichen und geschichtlichen Burgen und Befestigungen“ von Hofmeister, 1917.

Der Verbeib der heimatgeschichtlichen Bibliothek meines Vaters, so haben Recherchen in Ratzeburg ergeben, ist jedoch ungeklärt, genauso wie der Verbleib eines Fotovermächtnisses, das meine Mutter dem Stadtarchiv der Stadt Geesthacht während ihrer Zeit als Seniorenbeirätin der Stadt in den 1980er Jahren vermacht hat. Dieses Fotovermächtnis enthielt sehr seltene und historisch sehr wertvolle Fotos aus der Zeit des II. Weltkrieges, u.a. mit Fotos von Angestellten der Dynamit AG in Geesthacht-Krümmel. Eines dieser Fotos zeigte Jochen Peters inmitten von Kollegen vor dem Eingang des Verwaltungsgebäudes der Dynamit AG auf dem Nobelplatz in Geesthacht-Krümmel. Über dieses Fotovermächtnis gibt der Stadtarchivar der Stadt Geesthacht Boehart an, dass es ihm weder bekannt noch sonstwie im Stadtarchiv auffindbar wäre. Meine Mutter lernte William Boehart während ihrer Zeit als Seniorenbeirätin der Stadt Geesthacht persönlich kennen. Boehart schenkte meiner Mutter sogar ein Exemplar seiner Doktorarbeit über Lessing. Das Vertrauen in die Archive Geesthacht und Ratzeburg ist bitter enttäuscht worden; denn auch ich hätte die Bücher gerne gehabt oder sie wenigsten wie auch die Fotos einmal gesehen.

Mein Vater war ein Büchernarr, was zu familiären Spannungen führte; denn Max Illmaier räumte schon einmal das Konto leer, so dass die Familie kein Geld mehr vorfand, während Max Illmaier den gerade eingetroffenen Großen Brockhaus in zwölf Bänden von 1957, der damals sündhaft teuer war, zu Hause im Wohnzimmer auf dem gläsernen Rauchtisch Seite um Seite mit dem Brieföffner schlitzte; denn damals waren die Seiten außen noch nicht geöffnet, die man wie einen Briefumschlag erst einmal öffnen musste. Bei dieser Gelegenheit bemerkte ich als Kind sehr deutlich die Angst, die Max Illmaier umtrieb: Seine Augen flackerten und bewegten sich hin und her, als fürchtete er irgendein Ereignis, vielleicht war es auch die Ahnung des frühen und nahenden Todes, den Max Illmaier aber auch herausgefordert hatte; denn er rauchte wie ein Schlot. Überall, im Kleiderschrank, in den Schubladen und selbst im Bett waren North State versteckt, filterlose starke amerikanische Zigaretten, die er mit Vorliebe rauchte, bis ihn der Bronchialkrebs dahinraffte. Die Angst ist der Generation meines Vaters eigen. Leonard Bernstein wusste buchstäblich ein Lied davon zu singen: „The Age of Anxiety“ heißt eines der Hauptwerke des jüdisch-amerikanischen Komponisten und weltberühmten Dirigenten.

Mein Vater liebte Mozart und konnte nicht verstehen, dass meine Mutter, die fünf leibliche Kinder großzog, drei mit Jochen und zwei mit Max, abends keine Muße mehr fand, um mit Maxi Mozart zu hören. Sie war einfach erledigt. Noch als er krebskrank war und schon bettlägerig, bat er mich oft, dass ich ihm Orgelmusik im alten Nachkriegsradio, diesen großen Schinken aus Holz mit ihrem guten sonoren Klang, fand, und wenn das nicht schnell genug ging, sprang er, abgemagert wie er war, aus dem Bett und verdrängte mich vom Radio und stellte schneller, als ich es je gekonnt hätte, den Klassiksender ein. Obwohl mein Vater Atheist war und blieb bis zum Schluss, hatte er doch eine tief religiöse Ader. Als Pastor Schmidt ihn am Sterbebett besuchte, unterhielten sich die beiden über Heimatkunde, nicht über Gott. Gleichwohl kannte mein Vater die Bibel und lehrte uns, dass sein Geburtstag, der 28. Dezember, der Tag der Heiligen Kindlein war. Den Wortlaut und den Sinn der Bibelstelle Mt 2, 13-18 kannte ich damals als Kind nicht, aber mir blieb der Hinweis meines Vaters auf den biblischen Bezug seines Geburtstages am 28. Dezember als Tag der Heiligen oder genauer der Unschuldigen Kindlein stets in Erinnerung. Auch lernte ich durch meinen Vater genau, wo der Teufel wohnt, nämlich in den dunkeltiefen sich über dem Erdboden aufwölbenden großen Sielen, die, eingebettet im weißgelben Elbsand, im damals noch spärlich wachsenden Pappelwäldchen unterhalb des Gasthofs zur Post gegenüber dem heutigen Menzer Werft Platz nahe der Elbe standen.

Noch etwas habe ich meinem Vater zu verdanken. Während meine Mutter stets argwöhnisch meine blühende Phantasie und wohl auch meine heranreifende künstlerische Intelligenz betrachtete, war für meinen Vater von Anfang an klar, dass ich etwas Besonderes sein müsste. Und so fielen auch die Zukunftsbetrachtungen meines Vaters bezüglich seines Sohnes aus, einmal sollte ich Tänzer werden, dann wieder Wiener Sängerknabe; denn ich konnte glockenrein singen und trat sogar mit Brigitte Moser im Duett auf dem Elternabend am Ende der vierten Klasse als Sänger, gefördert durch meine Klassenlehrerin Frau Witt, in der Buntenskampschule in Geesthacht vor versammelter Elternschaft auf und sang die Zweite Stimme zum Liede „Vöglein im hohen Baum“. Mein Vater stärkte mein Selbstbewusstsein ungemein. Schon im Kindergarten unterhielt ich Erzieher wie Kinder mit meinen Geschichten über die Saurier, die mich als Kind besonders faszinierten und die ich zum ersten Mal in einem kleinen Prachtband in der Bibliothek meines Vaters gesehen hatte und seitdem immer wieder dieses Buch aufschlug, das ich noch heute besitze. Besonders liebte ich darin das riesige Mastodont, dessen wahre Größe mir aber wohl nicht bewusst gewesen ist. Mein Vater nahm mich auch auf seine Tagesausflüge mit seiner Jungenklasse mit, z. B. nach Schleswig ins Museum Gottorf , wo ich das Gold der Germanen und ihre Moorleichen sah.

Im übrigen wurde ich pazifistisch erzogen, kannte nie Judenfeindlichkeit. Mein Vater achtete sehr darauf, dass ich als Kind keine Waffen erhielt noch welche besaß wie meine Freunde Joachim Koops, Dieter Ziehl und Dietmar Hennig, die natürlich zu meinem Neid immer Spielzeugrevolver geschenkt bekamen, mit denen wir Cowboy spielten. Meine Mutter dagegen war durch Jochen Peters, der ein Waffennarr war, mit der Waffe vertraut. Jochen Peters Bruder Max lehrte meine Mutter während des II. Weltkrieges das Schießen. Wenn meine Mutter mit dem Fahrrad unterwegs war, saß ihr Sohn Klaus vorne im Kinderkorb auf einem Kissen, unter dem ein scharfer Revolver oder eine Pistole versteckt war.

Meine Kindheit und damit die Nachkriegszeit im Leben meines Vaters, das nach Scheidung und Krieg und Beamtung eigentlich das zweite Leben war, fiel in jene überaus glückliche Zeit, jene „Friedenszeit, deren Köstlichkeit wir heute nicht mehr ermessen können“, wie Michael Klett zum Geburtstag von Ernst Jünger am 29. März 1985 in einem seltenen Privatdruck für die Freunde Ernst Jüngers schrieb. Diese köstliche Friedenszeit wussten unsere Eltern als Überlebende des Krieges sehr wohl zu schätzen; denn es wurde viel zu Haus bei uns und in der Schule gesungen, immer und überall, und gerade meine Mutter verbreitete und lehrte uns dazu jenen unsterblichen Humor und jenes schallende Gelächter, das unglaublich ansteckt, dem man sich nicht entziehen kann und das sehr überlegen ist, weshalb man es wohl das Lachen der Götter nennt. Mein Vater konnte das nicht; sein Lachen war eher ein geräuschvolles Greinen, das wir hiemen nannten. Aber das störte uns nicht; denn das Singen und das Lachen war Medizin, anders hätten wir diese ja durchaus auch schwierige Nachkriegszeit und ihre Prüfungen sicher nicht bestanden. Wenn mein Vater sang, und das tat er nur zum Gaudi für uns Kinder, dann röhrte das, als würde eine Kompanie oder der Vorsänger der Donkosaken sehr kräftig die Stimme zum Gesang erheben.

Natürlich haderte Max, mein Vater, mit dem Tode, wie er als Revolutionär mit dem Leben gehadert hatte. Als er von seiner unheilbaren Krebskrankheit erfuhr, warf er den gefüllten Mittagsteller nach der Krankenschwester in St. Georg, dem Hamburger Krankenhaus, das sich damals auf die Krebsbehandlung mit Kobaltstrahlen spezialisiert hatte, und meine Mutter focht er an: „Ich muss sterben, und du kannst leben!“ Meine Mutter fragte ihn einmal, warum er denn „immer so schlecht zu ihr“ gewesen wäre, wenn er sie angeherrscht hatte, sie solle sich „hinter den Waschtrog scheren“, wenn sie keine Musik von Mozart mit ihm hören wollte, oder wenn er sie Kanaille, den Hausarzt Dr. Schürmann in Geesthacht einen „Waldheini“ und mich als Kind einen „Proleten“ nannte, worauf ihr Max geantwortet haben soll: „Konnte ich wissen, dass ich so früh sterben muss?“ – Max spürte das Nahen des Todes und suchte sich mit Hilfe von Onkel Fritz, dem Bauern Fritz Bergholz vom Sonnenberg in Rothenbek bei Trittau, dem Ehemann von Tante Lucy, der Schwester von Jochen Peters, einer wunderbaren Frau, auf dem Acker einen großen Findling aus, der sein Grab rund dreißig Jahre lang auf dem Geesthachter Waldfriedhof schmückte, daneben zur Erinnerung ein kleinerer Findling zu Ehren an den im II. Weltkrieg vermissten und schließlich für tot erklärten Jochen Peters. Aber wie das so ist, das Grab wurde gegen meinen Willen schließlich aufgelöst, nachdem meine Mutter, inzwischen auch nicht mehr die Jüngste, alle Verwandten erfolglos um Hilfe bei der Grabpflege und den Grabkosten gebeten hatte. Ich war damals Student in Wuppertal und konnte die Entscheidung meiner Mutter, das Grab meines Vaters aufzugeben, nicht verhindern. Deshalb soll dieser Text mehr noch, als ein Stein das kann, zur Erinnerung an meinen Vater dienen, der so unglaublich viel Glück in seinem Leben gehabt hat und dessen geistiges und im Ursinn väterliches Erbe mir sehr viel bedeutet; denn in schwierigen Lebenssituationen, die mir ausweglos erscheinen, tritt mein Vater in mein Bewusstsein und nimmt mir die Furcht, so dass ich wohl sagen kann, dass er nicht nur mein Vater sondern auch mein Schutzengel ist.

Thomas Marcus Illmaier am 28. Dez. 2007

Vorankündigung

Thomas Illmaier

Hakenkreuz und Siegesrune

Nachwirkungen des NS in der Atomstadt Geesthacht