EX ORIENTE LUX

EX ORIENTE LUX

Kunst aus China, Iran, Indien

China und die Hoffnung auf Glück

Die beiden weltberühmten Kunstsammler, Mäzene und

Museumsstifter Irene und Peter Ludwig aus Köln besitzen eine der größten

Kunstsammlungen dieser Erde. Dass ein solcher Schatz nicht nur irdischen Maßstäben

entspringt, zeigt ihre Präsentation ,,China und die Hoffnung auf Glück“

im Museum für Ostasiatische Kunst Köln.

![]() Die Schau des Kölner

Museum für Ostasiatische Kunst, Herbst 2000 bis Frühjahr 2001, trägt

diesen auch für die Gegenwart so Glück verheißenden Titel,

der sich wie ein roter Faden durch die chinesische Kultur mit ihren Paradies-

und Jenseitsvorstellungen zieht, in Malerei, Plastik und Kunsthandwerk. Ihre

Quellen sind die chinesische Naturverehrung, die Religionen des Taoismus,

Buddhismus und des ethischen Konfuzianismus. Eine sehr alte Quelle überliefert

der Dichter Tao Qian (365-427) in seinem legendären ,,Bericht über

die Pfirsichblütenquelle“. Der Wanderer zwischen den Welten gerät

in einen tiefen Wald und entdeckt eine Höhle. Als er sie betritt, erblickt

er in der Tiefe ein Licht, dem er folgt. So gelangt er in ein Paradies, in

dem die Menschen schon seit langer Zeit in Glück und Frieden leben. Dieses

Thema klingt an, z.B. in den blauen Kacheln für die Teezeremonie, die

auch für den Export ins Inselreich Japan bestimmt waren, noch bis in

die Zeit der Qin-Dynastie des ausgehenden 18. Jahrhunderts.

Die Schau des Kölner

Museum für Ostasiatische Kunst, Herbst 2000 bis Frühjahr 2001, trägt

diesen auch für die Gegenwart so Glück verheißenden Titel,

der sich wie ein roter Faden durch die chinesische Kultur mit ihren Paradies-

und Jenseitsvorstellungen zieht, in Malerei, Plastik und Kunsthandwerk. Ihre

Quellen sind die chinesische Naturverehrung, die Religionen des Taoismus,

Buddhismus und des ethischen Konfuzianismus. Eine sehr alte Quelle überliefert

der Dichter Tao Qian (365-427) in seinem legendären ,,Bericht über

die Pfirsichblütenquelle“. Der Wanderer zwischen den Welten gerät

in einen tiefen Wald und entdeckt eine Höhle. Als er sie betritt, erblickt

er in der Tiefe ein Licht, dem er folgt. So gelangt er in ein Paradies, in

dem die Menschen schon seit langer Zeit in Glück und Frieden leben. Dieses

Thema klingt an, z.B. in den blauen Kacheln für die Teezeremonie, die

auch für den Export ins Inselreich Japan bestimmt waren, noch bis in

die Zeit der Qin-Dynastie des ausgehenden 18. Jahrhunderts.

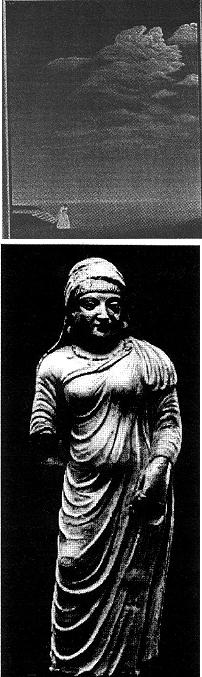

Iran und die Wiederentdeckung des Himmels

Was bei einem Exil-Iraner wie Wahed Khakdan noch verhaltene und nach innen gekehrte Wirklichkeit angesichts einer zerbrochenen Tradition gewesen war, das hellt sich auf in den Gemälden von Pari Ravan, die ihre träumend metaphysischen Bilder Ende 2000 im Museum Baden, Solingen präsentierte. Beiden Künstlern gemeinsam ist die Einsamkeit, die ihre Figuren umgibt. Doch bei der Teheranerin Pari Ravan gesellt sich der Himmel dazu, buchstäblich in ihren Gemälden. Nicht der christliche Himmel ist gemeint; denn die Weite des Heimatlandes Iran, der Traum, der aus den Himmeln alter indoarischer Uberlieferung mit ihrer inspirierten Göttlichkeit spricht, ist gleichsam Zeugnis, an dem sich die Kunst der Pari Ravan misst. Der Orientalist Rudolf Gelpke, der in nie wieder erreichter Poesie altpersische Märchen übersetzt hat, schrieb über die Perser: ,,Es gibt wohl auf Erden kein zweites Volk, das mit seiner abgrundtiefen Skepsis einen so unstillbaren Durst nach dem Absoluten, nach ekstatischer Hingabe und Selbstaufgabe, verbunden hätte.“ Dieses Leitmotiv erklingt auch in der Kunst von Pari Ravan.

Indien und das Erbe Alexanders

Alexander der Große erreichte Nordindien um 300 v.

Chr. Die indischen Stämme leisteten ihm erbitterten Widerstand. Zum einen

hatten sie Angst, er würde ihnen ihre buddhistischen Heiligtümer

zerstören, zum anderen fürchteten sie, versklavt zu werden. Dies

um so mehr, als sie keine Sklaverei in ihrer eigenen Gesellschaft kannten.

![]() Der Siegeszug Alexanders

und damit des Hellenismus eröffnete in Indien eine ungeahnte Entwicklung

von Kunst und Kultur. Die Inder waren keine Barbaren. Hochreligionen wie Buddhismus

und Hinduismus, Zivilisationsformen, die den griechischen ebenbürtig

waren, eine hochentwickelte Philosophie, Architektur, Plastik und Malerei,

kurz: Die indische Kultur feierte heilige Hochzeit mit dem Hellenismus, ging

mit ihm eine Synthese ein.

Der Siegeszug Alexanders

und damit des Hellenismus eröffnete in Indien eine ungeahnte Entwicklung

von Kunst und Kultur. Die Inder waren keine Barbaren. Hochreligionen wie Buddhismus

und Hinduismus, Zivilisationsformen, die den griechischen ebenbürtig

waren, eine hochentwickelte Philosophie, Architektur, Plastik und Malerei,

kurz: Die indische Kultur feierte heilige Hochzeit mit dem Hellenismus, ging

mit ihm eine Synthese ein.

Die Buddhisten kannten bis dahin keine konkrete Darstellung des Buddha, was

die Juden in Alexanders Heerzug begeisterte. Aber Alexander ließ den

Kopf des jungen Buddha von einem griechischen Bildhauer meißeln und

schenkte das vollendete Werk den buddhistischen Mönchen, die sich vor

dem Antlitz des Buddha in den Staub warfen.

![]() Diese Episode, die

Roger Peyrefitte in seiner Alexander-Trilogie überliefert, setzt den

Beginn des hellenistisch-buddhistischen Bildhauerstils, der unter dem Namen

Gandhara bekannt ist. Die Werkstätten von Gandhara, im äußersten

Nordwesten des indischen Subkontinentes, im heutigen Grenzgebiet von Afganistan

und Pakistan gelegen, produzierten noch bis in die Zeit der islamischen Eroberung,

die schließlich das Ende der graeco-buddhistischen Kunst und des Buddhismus

in Indien überhaupt brachte.

Diese Episode, die

Roger Peyrefitte in seiner Alexander-Trilogie überliefert, setzt den

Beginn des hellenistisch-buddhistischen Bildhauerstils, der unter dem Namen

Gandhara bekannt ist. Die Werkstätten von Gandhara, im äußersten

Nordwesten des indischen Subkontinentes, im heutigen Grenzgebiet von Afganistan

und Pakistan gelegen, produzierten noch bis in die Zeit der islamischen Eroberung,

die schließlich das Ende der graeco-buddhistischen Kunst und des Buddhismus

in Indien überhaupt brachte.

![]() Um die Skulpturen

aus Gandhara zu sehen, muss man nicht in die Museen Pakistans fahren. Das

Indische Museum zu Berlin besitzt eine ganze Reihe von ihnen, deren Schönheit

ungebrochen und fürs Publikum stets ein Blickfang ist.

Um die Skulpturen

aus Gandhara zu sehen, muss man nicht in die Museen Pakistans fahren. Das

Indische Museum zu Berlin besitzt eine ganze Reihe von ihnen, deren Schönheit

ungebrochen und fürs Publikum stets ein Blickfang ist.

Thomas Illmaier

Bilder: „Der Blick“ von Pari Ravan; „Weibliche Figur mit Kranz“ aus Gandhara.