Weinrebs

Liste

Weinrebs

Liste

Kollaboration und Widerstand

Friedrich Weinreb nannte seine Kriegsmemoiren ein „gefährliches

Buch“, das allerdings von sehr viel weniger Menschen gelesen wurde,

als zum Beispiel „Schindlers

Liste“ Menschen in die Kinos zog. Und doch ist das Thema das gleiche:

Jüdischer Widerstand gegen die Nazis war ohne Kollaboration nicht möglich.

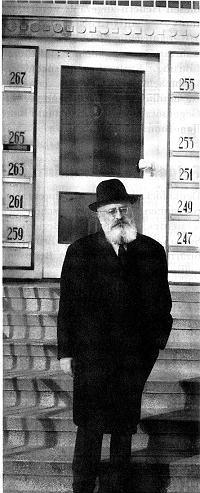

![]() Friedrich Weinreb

täuschte die Nazis im großen Stil, indem er während des Zweiten

Weltkrieges die nationalsozialistische Besatzermacht in Holland, namentlich

die Wehrmacht und den Sicherheitsdienst (SD), geschickt gegeneinander ausspielte.

Weinreb, der Ostjude aus Lemberg, brachte es fertig, dass zweimal ein Deportationszug,

der für holländische Juden bestimmt war, leer nach Auschwitz fuhr.

Friedrich Weinreb

täuschte die Nazis im großen Stil, indem er während des Zweiten

Weltkrieges die nationalsozialistische Besatzermacht in Holland, namentlich

die Wehrmacht und den Sicherheitsdienst (SD), geschickt gegeneinander ausspielte.

Weinreb, der Ostjude aus Lemberg, brachte es fertig, dass zweimal ein Deportationszug,

der für holländische Juden bestimmt war, leer nach Auschwitz fuhr.

![]() Dabei begann das

ganze mit einem Zufall. Ein Freund Friedrich Weinrebs hatte sich in Den Haag

auf dem Arbeitsamt eingefunden, weil er einen Aufruf zum sogenannten „Arbeitseinsatz

im Osten“, also den Deportationsbefehl erhalten hatte. Er wollte einen

Aufschub erlangen und wurde abgewiesen. Dabei erlebte er, wie ein anderer

Jude mit demselben Anliegen nicht abgewiesen wurde. Dieser Mann wies einige

Urkunden vor, aus denen hervorging, dass er im neutralen Ausland Devisen für

Deutschland zur Verfügung stellte und dass er aus diesem Grunde wahrscheinlich

die Erlaubnis zur Emigration erhalten würde. Der zuständige Beamte

sah die Dokumente kurz an, nickte „Jawohl, jawohl“ und meinte,

dass in diesem Fall selbstverständlich Aufschub gewährt würde,

damit von den Deutschen zunächst das Emigrationsersuchen geklärt

werden könne. Der Mann wurde für ein halbes Jahr von der Deportation

zurückgestellt, mit Aussicht auf Verlängerung.

Dabei begann das

ganze mit einem Zufall. Ein Freund Friedrich Weinrebs hatte sich in Den Haag

auf dem Arbeitsamt eingefunden, weil er einen Aufruf zum sogenannten „Arbeitseinsatz

im Osten“, also den Deportationsbefehl erhalten hatte. Er wollte einen

Aufschub erlangen und wurde abgewiesen. Dabei erlebte er, wie ein anderer

Jude mit demselben Anliegen nicht abgewiesen wurde. Dieser Mann wies einige

Urkunden vor, aus denen hervorging, dass er im neutralen Ausland Devisen für

Deutschland zur Verfügung stellte und dass er aus diesem Grunde wahrscheinlich

die Erlaubnis zur Emigration erhalten würde. Der zuständige Beamte

sah die Dokumente kurz an, nickte „Jawohl, jawohl“ und meinte,

dass in diesem Fall selbstverständlich Aufschub gewährt würde,

damit von den Deutschen zunächst das Emigrationsersuchen geklärt

werden könne. Der Mann wurde für ein halbes Jahr von der Deportation

zurückgestellt, mit Aussicht auf Verlängerung.

![]() Als Professor Weinreb

diese Geschichte hörte, beschloss er, mit dem Bezirksarbeitsamt zu telefonieren.

„Improvisierend“, wie er in seinen Memoiren schreibt, „das

Gespräch würde sich schon entwickeln.“ Das Gespräch entwickelte

sich in der Tat. Weinrebs resolutes Auftreten machte Eindruck. Er verlangte

sogleich den Chef zu sprechen, der für die Ausweisung von Juden zuständig

sei und stellte sich diesem mit größter Selbstverständlichkeit

als „Dr. Weinreb, Fachmann für Jüdische Emigration“

vor. Seine profunden Kenntnisse in wirtschaftlichen Dingen kamen ihm zugute.

„Der Mann war beeindruckt”, schreibt Weinreb. „Ich erzählte

ihm, dass verschiedene meiner Fälle, die ich bei der Ein- und Ausreisestelle

verträte, in Arbeitslager für Juden verschickt werden sollten, dass

jedoch die Wehrmacht dies nicht wünsche, da diese Personen gegen Devisen

ins Ausland emigrieren sollten.“ Weinreb hatte Erfolg, die von ihm genannten

Personen wurden gesperrt.

Als Professor Weinreb

diese Geschichte hörte, beschloss er, mit dem Bezirksarbeitsamt zu telefonieren.

„Improvisierend“, wie er in seinen Memoiren schreibt, „das

Gespräch würde sich schon entwickeln.“ Das Gespräch entwickelte

sich in der Tat. Weinrebs resolutes Auftreten machte Eindruck. Er verlangte

sogleich den Chef zu sprechen, der für die Ausweisung von Juden zuständig

sei und stellte sich diesem mit größter Selbstverständlichkeit

als „Dr. Weinreb, Fachmann für Jüdische Emigration“

vor. Seine profunden Kenntnisse in wirtschaftlichen Dingen kamen ihm zugute.

„Der Mann war beeindruckt”, schreibt Weinreb. „Ich erzählte

ihm, dass verschiedene meiner Fälle, die ich bei der Ein- und Ausreisestelle

verträte, in Arbeitslager für Juden verschickt werden sollten, dass

jedoch die Wehrmacht dies nicht wünsche, da diese Personen gegen Devisen

ins Ausland emigrieren sollten.“ Weinreb hatte Erfolg, die von ihm genannten

Personen wurden gesperrt.

![]() Bald bekam der Jüdische

Rat Wind von der Sache. Ihm hatten die Deutschen die Aufgabe zugewiesen, die

Deportationstermine einzeln festzulegen. Der Rat erwähnte die Angelegenheit

einmal gegenüber dem Sicherheitsdienst. Eine Wehrmachtsangelegenheit?

Der SD gab nicht gerne seine Desinformiertheit zu, der zuständige SDler

meinte nur: „Weinreb? Devisenemigration? Oh, die ist prima. Wir brauchen

Devisen, bestimmt wird das klappen.“ Langsam entstand eine immer komplexere

Konstruktion. Natürlich musste ein General in Berlin für das ganze

zuständig sein – General Joachim von Schumann. Ein Papiergeneral,

aber er funktionierte.

Bald bekam der Jüdische

Rat Wind von der Sache. Ihm hatten die Deutschen die Aufgabe zugewiesen, die

Deportationstermine einzeln festzulegen. Der Rat erwähnte die Angelegenheit

einmal gegenüber dem Sicherheitsdienst. Eine Wehrmachtsangelegenheit?

Der SD gab nicht gerne seine Desinformiertheit zu, der zuständige SDler

meinte nur: „Weinreb? Devisenemigration? Oh, die ist prima. Wir brauchen

Devisen, bestimmt wird das klappen.“ Langsam entstand eine immer komplexere

Konstruktion. Natürlich musste ein General in Berlin für das ganze

zuständig sein – General Joachim von Schumann. Ein Papiergeneral,

aber er funktionierte.

![]() Weinreb fälschte

Papiere und fingierte einen Brief des Generals. Der SD ließ ihn in Ruhe.

Als 1942 die Deportationen begannen, wurden die Juden nicht mehr aufgerufen,

sondern einfach abgeholt. Weinreb hatte zu dieser Zeit dreißig Menschen

auf seiner Liste. Die Deportierten kamen zunächst ins Auffanglager Westerbork.

Von dort aus erreichten Weinberg Telegramme, Hilferufe. Und Weinreb telegraphierte,

bestätigte Sperrungen – und hatte Erfolg. Die von ihm Genannten

wurden nicht weiterverschickt nach Auschwitz. Niemand wusste damals, was Auschwitz

bedeutete, aber man fühlte, dass es sicherer war zu bleiben.

Weinreb fälschte

Papiere und fingierte einen Brief des Generals. Der SD ließ ihn in Ruhe.

Als 1942 die Deportationen begannen, wurden die Juden nicht mehr aufgerufen,

sondern einfach abgeholt. Weinreb hatte zu dieser Zeit dreißig Menschen

auf seiner Liste. Die Deportierten kamen zunächst ins Auffanglager Westerbork.

Von dort aus erreichten Weinberg Telegramme, Hilferufe. Und Weinreb telegraphierte,

bestätigte Sperrungen – und hatte Erfolg. Die von ihm Genannten

wurden nicht weiterverschickt nach Auschwitz. Niemand wusste damals, was Auschwitz

bedeutete, aber man fühlte, dass es sicherer war zu bleiben.

![]() Nun schwoll die Weinreb-Liste

schnell an. Es ist kaum vorstellbar, was es bedeutete, mit den Nazis dieses

Spiel zu treiben. Weinreb hatte große Angst und musste doch immer ganz

sicher auftreten. Er las in dieser Zeit oft die Psalmen, die Tehillim, die

in Augenblicken der Gefahr zu lesen sind. Die Deutschen waren 1942 auf dem

Höhepunkt ihrer Macht. Sie zum Gegner zu haben, überstieg die Kräfte

eines Einzelnen. Dass es ihm dennoch gelang, Menschen zu retten, erschien

ihm wie ein Wunder. Er riet den Juden, sich nicht auf seine „Sperrungen“

zu verlassen, sondern so schnell wie möglich unterzutauchen, half bei

der Beschaffung von Verstecken, Ausweisen, Geld.

Nun schwoll die Weinreb-Liste

schnell an. Es ist kaum vorstellbar, was es bedeutete, mit den Nazis dieses

Spiel zu treiben. Weinreb hatte große Angst und musste doch immer ganz

sicher auftreten. Er las in dieser Zeit oft die Psalmen, die Tehillim, die

in Augenblicken der Gefahr zu lesen sind. Die Deutschen waren 1942 auf dem

Höhepunkt ihrer Macht. Sie zum Gegner zu haben, überstieg die Kräfte

eines Einzelnen. Dass es ihm dennoch gelang, Menschen zu retten, erschien

ihm wie ein Wunder. Er riet den Juden, sich nicht auf seine „Sperrungen“

zu verlassen, sondern so schnell wie möglich unterzutauchen, half bei

der Beschaffung von Verstecken, Ausweisen, Geld.

![]() Eines Tages wurde

eine Jüdin, die mit seiner Hilfe untergetaucht war, gefasst. Sie gab

an, Ausweise von Dr. Weinreb erhalten zu haben. Er wurde zum Sicherheitsdienst

gebeten, leugnete aber alles. Geistesgegenwärtig bat Weinreb, den General

aus Berlin da herauszuhalten, der könne sich nicht mit kleinen Jüdinnen

abgeben. Vorerst hatte er Erfolg. Aber irgendwann wurde auch dem SD klar,

dass es General von Schumann nicht gab. Weinreb war jedoch so glaubwürdig,

dass man nun annahm, er sei auf eine Verschwörerbande hereingefallen,

die das Reich untergraben und sich bereichern wollte. Der SD schlug Weinreb

vor, die Fronten zu wechseln, und er ging darauf ein.

Eines Tages wurde

eine Jüdin, die mit seiner Hilfe untergetaucht war, gefasst. Sie gab

an, Ausweise von Dr. Weinreb erhalten zu haben. Er wurde zum Sicherheitsdienst

gebeten, leugnete aber alles. Geistesgegenwärtig bat Weinreb, den General

aus Berlin da herauszuhalten, der könne sich nicht mit kleinen Jüdinnen

abgeben. Vorerst hatte er Erfolg. Aber irgendwann wurde auch dem SD klar,

dass es General von Schumann nicht gab. Weinreb war jedoch so glaubwürdig,

dass man nun annahm, er sei auf eine Verschwörerbande hereingefallen,

die das Reich untergraben und sich bereichern wollte. Der SD schlug Weinreb

vor, die Fronten zu wechseln, und er ging darauf ein.

![]() Es gab also weiterhin

Einschreibungen auf der Weinreb-Liste, jetzt legal, mit Wissen des SD. Der

Auftrag des SD an ihn lautete, von Schumann und andere Verdächtige anzulocken

und auszuliefern. 1943 waren ungefähr tausend Juden durch die Weinreb-Liste

für die Deportation gesperrt.

Es gab also weiterhin

Einschreibungen auf der Weinreb-Liste, jetzt legal, mit Wissen des SD. Der

Auftrag des SD an ihn lautete, von Schumann und andere Verdächtige anzulocken

und auszuliefern. 1943 waren ungefähr tausend Juden durch die Weinreb-Liste

für die Deportation gesperrt.

![]() Schließlich

flog die ganze Geschichte auf. Weinreb wurde verhaftet und gefoltert. Man

schlug ihm die Zähne kaputt und brach ihm die Rippen. Er und seine Familie

kamen nach Westerbork ins Übergangslager. Weiterdeportiert wurde er nicht.

Später erfuhr er, dass sich ein anderer aus Dankbarkeit und Anerkennung

für ihn nach Auschwitz hatte deportieren lassen. Nun trat erneut der

SD an Weinreb heran. Der drohende Gesichtsverlust – man wollte nicht

wahrhaben, dass man auf Weinreb alias von Schumann hereingefallen war –

ließ die SDler an von Schumann festhalten. Sie konnten sich einfach

nicht vorstellen, dass Weinreb die ganze Geschichte erfunden hatte, die doch

mit so vielen Menschen funktionierte. Es musste mehr daran sein. Nun wollten

sie Weinreb in den Widerstand einschleusen, um die sogenannte „Schumann-Bande“

zu finden. Weinreb sah eine Chance für neue Rettungsaktionen und zeigte

Entgegenkommen. Er schlug dem SD vor, untergetauchte reiche Juden, holländische

Diamantenhändler, ausfindig zu machen und mitsamt ihren Diamanten gegen

Deutsche, die in Portugal festgehalten wurden,

Schließlich

flog die ganze Geschichte auf. Weinreb wurde verhaftet und gefoltert. Man

schlug ihm die Zähne kaputt und brach ihm die Rippen. Er und seine Familie

kamen nach Westerbork ins Übergangslager. Weiterdeportiert wurde er nicht.

Später erfuhr er, dass sich ein anderer aus Dankbarkeit und Anerkennung

für ihn nach Auschwitz hatte deportieren lassen. Nun trat erneut der

SD an Weinreb heran. Der drohende Gesichtsverlust – man wollte nicht

wahrhaben, dass man auf Weinreb alias von Schumann hereingefallen war –

ließ die SDler an von Schumann festhalten. Sie konnten sich einfach

nicht vorstellen, dass Weinreb die ganze Geschichte erfunden hatte, die doch

mit so vielen Menschen funktionierte. Es musste mehr daran sein. Nun wollten

sie Weinreb in den Widerstand einschleusen, um die sogenannte „Schumann-Bande“

zu finden. Weinreb sah eine Chance für neue Rettungsaktionen und zeigte

Entgegenkommen. Er schlug dem SD vor, untergetauchte reiche Juden, holländische

Diamantenhändler, ausfindig zu machen und mitsamt ihren Diamanten gegen

Deutsche, die in Portugal festgehalten wurden, ![]() einzutauschen.

Um das Vertrauen der Untergetauchten zu erlangen, wurde wieder in Westerbork

eine Liste mit gesperrten Personen aufgestellt, die angeblich zum Austausch

nach Portugal sollten. Weinreb ließ tatsächlich – und dies

mit Hilfe des SD – 1500 Personen sperren. In zwei Fällen mussten

deshalb Deportationszüge leer nach Auschwitz fahren. Dass dieses Spiel

mit dem Teufel nicht lange gut gehen konnte, war ihm klar. 1944 wurde er gewarnt

und konnte im letzten Moment untertauchen. Er und seine Familie erlebten die

Befreiung durch die Kanadier.

einzutauschen.

Um das Vertrauen der Untergetauchten zu erlangen, wurde wieder in Westerbork

eine Liste mit gesperrten Personen aufgestellt, die angeblich zum Austausch

nach Portugal sollten. Weinreb ließ tatsächlich – und dies

mit Hilfe des SD – 1500 Personen sperren. In zwei Fällen mussten

deshalb Deportationszüge leer nach Auschwitz fahren. Dass dieses Spiel

mit dem Teufel nicht lange gut gehen konnte, war ihm klar. 1944 wurde er gewarnt

und konnte im letzten Moment untertauchen. Er und seine Familie erlebten die

Befreiung durch die Kanadier.

![]() Es ist nicht klar,

wieviele Menschen sich durch die Hilfe Friedrich Weinrebs retten und überleben

konnten. Mehrere Hundert waren es auf jeden Fall. Doch seine Rettungsaktionen

spielten sich in der Illegalität ab, im Zwielicht zwischen Widerstand

und Kollaboration. Nach dem Kriege wurde er verhaftet. Da Weinreb sehr viel

wusste, wurde zweimal ein Attentat auf ihn verübt, das er wie durch ein

Wunder überlebte. Die niederländische Justiz warf ihm vor, er habe

Gelder von Juden – die Einschreibung auf die Weinreb-Liste kostete 100

Gulden – für sich (dieser Vorwurf wurde im Urteil fallengelassen)

oder zum Nutzen des SD verwendet; er habe Personen an den SD verraten usw.

1948 wurde Weinreb in letzter Instanz zu sechs Jahren Haft verurteilt. In

der Urteilsbegründung steht der seltsame Satz, „dass es die Rechtsordnung

nicht gestattet, wenn irgendein Mensch im Vertrauen auf eigenes Können

und nach eigenem moralischem Maßstab über Leben und Schicksal anderer

verfügt.“

Es ist nicht klar,

wieviele Menschen sich durch die Hilfe Friedrich Weinrebs retten und überleben

konnten. Mehrere Hundert waren es auf jeden Fall. Doch seine Rettungsaktionen

spielten sich in der Illegalität ab, im Zwielicht zwischen Widerstand

und Kollaboration. Nach dem Kriege wurde er verhaftet. Da Weinreb sehr viel

wusste, wurde zweimal ein Attentat auf ihn verübt, das er wie durch ein

Wunder überlebte. Die niederländische Justiz warf ihm vor, er habe

Gelder von Juden – die Einschreibung auf die Weinreb-Liste kostete 100

Gulden – für sich (dieser Vorwurf wurde im Urteil fallengelassen)

oder zum Nutzen des SD verwendet; er habe Personen an den SD verraten usw.

1948 wurde Weinreb in letzter Instanz zu sechs Jahren Haft verurteilt. In

der Urteilsbegründung steht der seltsame Satz, „dass es die Rechtsordnung

nicht gestattet, wenn irgendein Mensch im Vertrauen auf eigenes Können

und nach eigenem moralischem Maßstab über Leben und Schicksal anderer

verfügt.“

![]() Der Kriegshistoriker

Prof. J. Presser fragt in seinem Werk „Untergang. Die Verfolgung und

Vernichtung des niederländischen Judentums 1940-1945“ zu Recht:

„Welcher Illegale verfügte nicht über Leben und Schicksal

der anderen, im Vertrauen auf eigenes Können und mit eigenem moralischem

Maßstab? Illegale – was machten denn manche Legale anderes?“

Kollaboration und Widerstand ... Jeder Jude, erinnert Presser, war „damals

ein zum Tode Verurteilter“ – ohne Ausnahme. Allein diese Tatsache

hätte den Richtern vor Augen führen müssen, dass der illegale

Krieg gegen die Nazis nach ganz anderen Maßstäben hätte beurteilt

werden müssen. Weinreb selbst hat sich später nie um seine Rehabilitierung

gesorgt. Er war der Meinung, dass in dieser Angelegenheit „irdische

Richter“, wie er sie nannte, gar nicht richten könnten. An deren

Urteil ist er auch nicht zerbrochen; denn Weinreb war ein tief im jüdischen

Glauben verwurzelter Mensch.

Der Kriegshistoriker

Prof. J. Presser fragt in seinem Werk „Untergang. Die Verfolgung und

Vernichtung des niederländischen Judentums 1940-1945“ zu Recht:

„Welcher Illegale verfügte nicht über Leben und Schicksal

der anderen, im Vertrauen auf eigenes Können und mit eigenem moralischem

Maßstab? Illegale – was machten denn manche Legale anderes?“

Kollaboration und Widerstand ... Jeder Jude, erinnert Presser, war „damals

ein zum Tode Verurteilter“ – ohne Ausnahme. Allein diese Tatsache

hätte den Richtern vor Augen führen müssen, dass der illegale

Krieg gegen die Nazis nach ganz anderen Maßstäben hätte beurteilt

werden müssen. Weinreb selbst hat sich später nie um seine Rehabilitierung

gesorgt. Er war der Meinung, dass in dieser Angelegenheit „irdische

Richter“, wie er sie nannte, gar nicht richten könnten. An deren

Urteil ist er auch nicht zerbrochen; denn Weinreb war ein tief im jüdischen

Glauben verwurzelter Mensch.

![]() In den 60er Jahren

erschienen in Holland »Kollaboration und Widerstand», Weinrebs

Kriegsmemoiren (deutsch: Die langen Schatten des Krieges), ausgezeichnet mit

dem Literaturpreis der Stadt Amsterdam. Sie erregten ein solches Aufsehen,

dass Weinreb es vorzog, außer Landes zu gehen. Er starb in der Schweiz

1988 im Alter von 78 Jahren.

In den 60er Jahren

erschienen in Holland »Kollaboration und Widerstand», Weinrebs

Kriegsmemoiren (deutsch: Die langen Schatten des Krieges), ausgezeichnet mit

dem Literaturpreis der Stadt Amsterdam. Sie erregten ein solches Aufsehen,

dass Weinreb es vorzog, außer Landes zu gehen. Er starb in der Schweiz

1988 im Alter von 78 Jahren.

Thomas Illmaier

Factum, 6/1997, S. 42-43.